- Détails

- Catégorie : STRUCTURE

Intelligence artificielle et observation de la santé

Quels ORS pour quelle observation ?

L'intelligence artificielle (IA) a commencé à faire évoluer l'observation et le suivi de la santé depuis déjà quelques années, et son rôle dans ce domaine devrait continuer à se renforcer dans les années à venir. C’est pourquoi une réflexion autour des outils utilisés dans ce champ vient d’être engagée dans la plupart des ORS, de façon plus collective lors du séminaire de La Rochelle qui vient de se tenir. À un moment où celle-ci se déploie et où des sénateurs veulent créer des … observatoires régionaux de la santé à travers un projet de loi déposé en janvier 2025. Peut-être d’ailleurs, n'y a-t-il a pas besoin de l’artificielle intelligence pour leur rappeler que le plus ancien a été créé il y a plus de cinquante ans en Île-de-France à la demande du préfet Maurice Doublet pour travailler sur la carte sanitaire et qu’il en existait un dans chaque région dix ans plus tard à la suite du rapport en janvier 1981 du … sénateur Guy-Pierre Cabanel. Qu’est-ce que l’IA peut apporter à la santé, quelques idées sont d’ailleurs mentionnées dans la suite de ce préambule ; mais, de façon plus large, que peut-elle apporter à la santé publique à travers une observation de la santé revisitée ? Quelle est la vision des deux outils les plus connus (utilisés ?) que sont ChatGPT et Perplexity lorsque la question de l’observation de la santé leur est posée ? L’un est plutôt pour bien définir ce qu’est l’observation de la santé, l’autre est plus tourné vers l’avenir et ce qui peut s’entrevoir pour le futur. Comme tout est désormais jeu, l’un des possibles est d’arriver à déterminer de qui provient les différentes parties du texte qui suit : ChatGPT, Perplexity, celui ou celle qui a introduit ce préambule à moins qu’il s’agisse… d’un sénateur signataire du projet de loi susmentionné.

Définition et dimensions de l'observation en santé

L’observation en santé désigne l’ensemble des méthodes et outils utilisés pour recueillir, analyser et interpréter des données sur l’état de santé d’une population ou d’un individu, dans le but de décrire cette situation, d’identifier ses déterminants, et de suivre son évolution dans le temps et l’espace. Elle s’inscrit dans une démarche de santé publique visant à fournir une image globale ou thématique de la santé, à aider à la décision, et à orienter les politiques sanitaires. L’observation médicale est individuelle lors d’une rencontre entre un patient et un professionnel de santé. À l’échelle collective, l’observation en santé vise à décrire l’état de santé d’une population, à analyser les déterminants (facteurs physiques, génétiques, environnementaux, psychiques, professionnels, culturels ou comportementaux), et à évaluer l’impact des politiques, notamment pour l’offre de soins. Elle permet de mettre en évidence les inégalités de santé, de suivre les tendances et d’orienter les interventions.

Ses objectifs et outils

Plusieurs objectifs apparaissent comme essentiels pour qu’une observation de la santé soit efficiente et remplisse le mieux ses missions. Le premier passe par le recueil des faits, sans jugement, pour comprendre les situations cliniques ou collectives. Dans une société qui va de plus en plus vite, que l’IA soit ou non présente, détecter des signes de confort, de mal-être, ou des troubles chez l’individu ou sur la population devient prépondérant. Concomitant à cet impératif, la recherche dans l’espace-temps s’avère indispensable, comme le fait notamment l’OR2S pour le programme Jesais ; il s’agit alors d’assurer un suivi pour évaluer l’efficacité des politiques et des actions de santé publique. Enfin, l’observation de la santé se veut d’être l’outil préalable à la priorisation d’actions en fournissant des éléments d’aide à la décision pour les professionnels, les chercheurs et les décideurs. Pour remplir au mieux ces différents objectifs, l’observation en santé repose sur divers outils de recueil, à travers des examens physiques et des signes cliniques, des données quantitatives et qualitatives (statistiques, enquêtes, études épidémiologiques), ce qui permet alors de déterminer puis d’analyser les déterminants de santé.

Inégalités sociosanitaires territoriales

L'observation en santé est essentielle pour suivre les tendances et les inégalités sociosanitaires. Elle permet de collecter et analyser des données précises sur l’état de santé d’une population à différents moments et sur différents territoires. Cela offre une image globale et dynamique, permettant de repérer l’évolution de certains indicateurs de santé et d’anticiper les problématiques émergentes. Elle met en lumière les disparités spatiales et sociales. Elle évalue l’efficacité des politiques et interventions de santé publique à travers la mesure de l’impact des actions menées. Grâce à une connaissance fine des besoins, l’observation favorise la mise en place d’actions adaptées et efficaces, en impliquant les acteurs locaux et les habitants pour une meilleure appropriation des enjeux sanitaires. En identifiant précisément où et comment se manifestent les inégalités, l’observation rend possible la planification d’actions ciblées et l’allocation optimale des ressources pour améliorer la santé de tous, notamment des groupes les plus défavorisés.

L’IA déjà présente en médecine…

L'IA a déjà fait d'énormes progrès dans le domaine de l’analyse d’images médicales. Les systèmes offerts peuvent aider les médecins à poser des diagnostics plus précis et plus rapides, réduisant ainsi les risques d'erreurs humaines. L'IA pourrait jouer un rôle clé dans la médecine de précision. En combinant des données génétiques, des antécédents médicaux, des analyses de laboratoire, et des données comportementales, les systèmes d'IA pourraient proposer des traitements personnalisés plus efficaces. Ce type de médecine individualisée permettrait de mieux cibler les thérapies et d’optimiser les résultats. Avec l’évolution des technologies de l’IA, les consultations médicales à distance deviennent de plus en plus courantes. Des assistants virtuels intelligents peuvent aider à diagnostiquer des symptômes en ligne, répondre aux questions des patients, et leur fournir des conseils médicaux de base. L'IA peut aussi avoir un impact profond sur la recherche médicale en permettant d’analyser rapidement de vastes ensembles de données. Cela pourrait accélérer la découverte de nouveaux traitements, de vaccins, ou même de nouvelles pathologies.

...et en santé publique

L’IA peut aussi aider à alléger la charge administrative des professionnels de santé, en automatisant des tâches comme la gestion des dossiers médicaux, la facturation, ou encore la planification des rendez-vous. Cela permettra aux médecins de se concentrer davantage sur les soins directs aux patients et la participation au recueil de données pour une meilleure connaissance collective. L'IA permet déjà d'analyser en temps réel une quantité massive de données collectées par des capteurs portables, des montres connectées, des dispositifs médicaux, etc. Ces outils peuvent mesurer des paramètres vitaux, comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la température corporelle, le niveau de glucose... L'IA peut analyser ces données pour détecter des anomalies, prédire des risques de maladies ou même anticiper des crises (signes avant-coureurs d'une crise cardiaque ou d'un AVC). Finalement, l’IA va transformer la manière dont les maladies vont être observées, diagnostiquées et traitées. L’avenir de l'IA en santé semble être un mélange d’assistance virtuelle, de diagnostic assisté par machine, de médecine personnalisée et d'optimisation des processus de traitement de données. Cela promet non seulement des soins plus rapides et plus efficaces, mais aussi une médecine plus proactive, mieux axée sur la prévention.

L’IA à la croisée des chemins : lueur d’espoir ou labyrinthe chthonien.

- Détails

- Catégorie : STRUCTURE

Contexte

Les ORS et la Fnors mettent en œuvre une démarche d’observation permanente de l’état et des besoins de santé des populations ainsi que leurs déterminants. Ils ont pour mission de répondre aux besoins exprimés par les différents acteurs de la santé et du social, aux niveaux national, régional et local. Ceci s’inscrit, entre autres, dans le cadre de l’article L. 1431-2 1° a) du Code de la Santé publique qui indique que les ARS « organisent l'observation de la santé dans la région, en s'appuyant, en tant que de besoin, sur les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille sanitaire, en particulier le recueil, la transmission et le traitement des signalements d'événements sanitaires ». Pour ce faire, des indicateurs sont calculés à partir de diverses sources de données, sur différents niveaux géographiques.

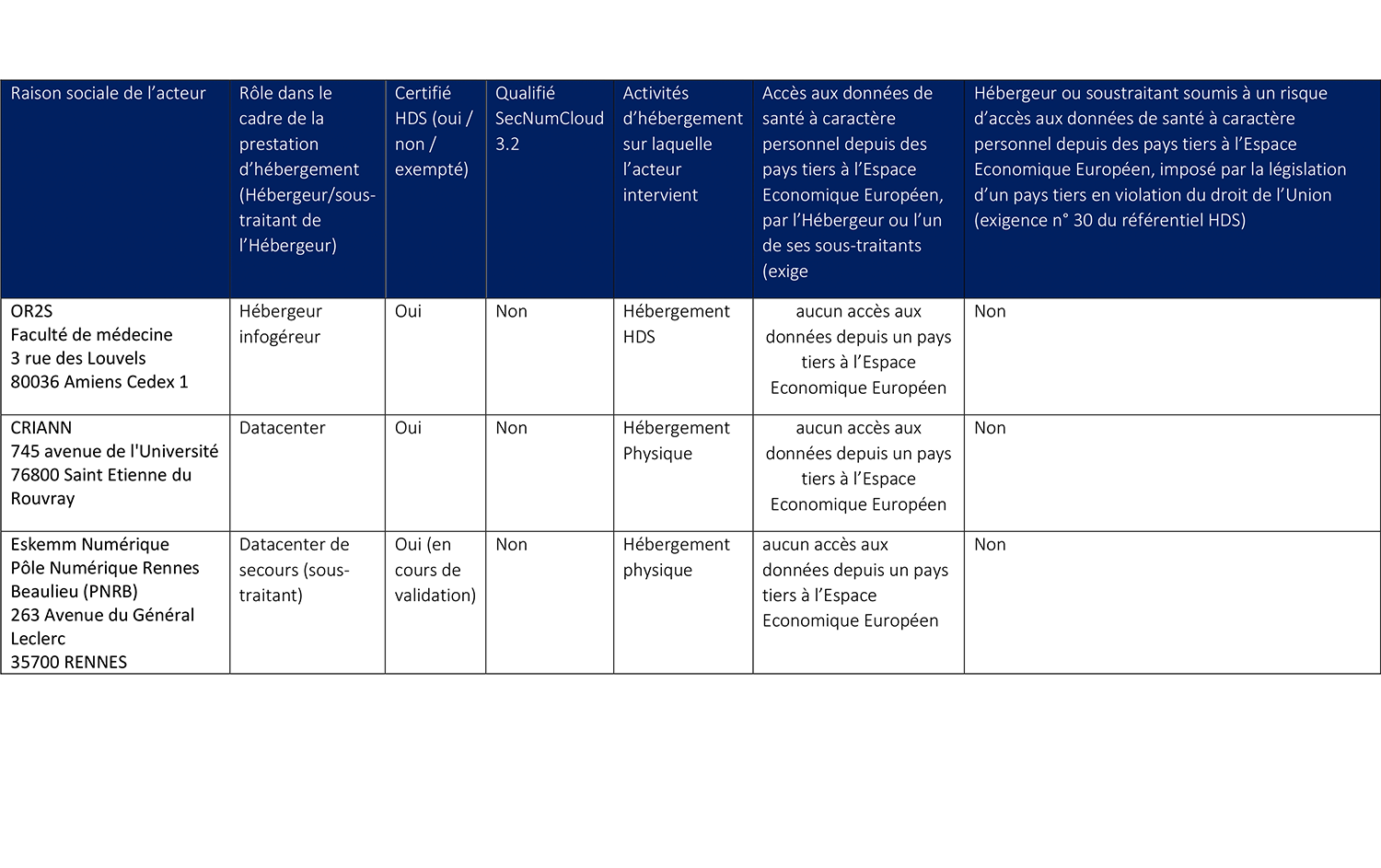

Pour traiter les multiples fichiers transmis ou téléchargés en Open data, un système d’information spécifique a été mis en place à cet effet dans un espace sécurisé en France répondant aux exigences du référentiel de sécurité du Système national des données de santé, à la norme Iso 27001 et certifié HDS (hébergeur de données de santé.

Les données des causes de mortalité produites par le CépiDc de l’Inserm font partie des sources mobilisées.

Causes médicales de décès de l’Inserm-CépiDc

Par décision unique, la Cnil a autorisé la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (Fnors) et l’Observatoire régional de la santé et du social (OR2S), dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public dont ils sont investis à accéder aux bases de données de mortalité.

Délibérations n°2021-046 du 15 avril 2021 et n°2024-022 du 14 mars 2024 de la Cnil portant décision unique et autorisant la Fnors et l’OR2S à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’études et d’évaluation.

Cette dernière délibération fait suite à l’avis favorable du Cesrees du 11 janvier 2024 qui stipule que « Le projet n’appelle pas d’observation quant à son caractère d’intérêt public ni sur sa conformité à l’éthique ».

Responsables de traitement

La Fnors et l’OR2S sont responsables de traitement.

Fnors - 62 boulevard Garibaldi. 75015 PARIS - 01 56 58 52 40 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

OR2S - Faculté de médecine. 3 rue des Louvels. 80036 Amiens. Cedex 1 - 03 22 82 77 24 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Finalités

Les traitements nécessitant un accès aux données sur les causes médicales de décès du CépiDc ont pour finalité la production d’indicateurs de mortalité à des niveaux territoriaux fins et sur des périodes temporelles longues pour alimenter les travaux des Observatoires régionaux de la santé (ORS) ainsi que la base de données SCORE-Santé gérée par la Fnors.

Données concernées

Les traitements réalisés dans le cadre de la décision unique portent sur les données du CépiDc des années 2000 à 2028.

Les variables transmises par l’Inserm-CépiDc sont les suivantes : sexe, groupe d’âge, cause principale de décès (quatre caractères de la CIM10 pour la cause principale), causes associées, département du décès, commune de décès, mois de décès, département de domicile, commune de domicile, lieu de décès, nombre de jours vécus pour les personnes de moins de un an et statut matrimonial.

Traitement des données

Les traitements de ces données se déclinent en plusieurs étapes.

La première vise à préparer une table de données agrégées par année, lieu de domicile, sexe, groupe d’âge et pathologie ou événement de vie.

La seconde a trait aux calculs effectués dans un outil dédié ; ceux-ci sont rendus possibles via des formules permettant d’obtenir différents types d’indicateurs déclinés dans un espace-temps : espérances de vie, nombres, taux et tests de significativité associés.

Comme pour les autres sources de données, ces traitements alimentent des bases d’indicateurs accessibles en Open data ou des espaces spécifiques pour les commanditaires. D’autre part, l’analyse des indicateurs produits se traduit par des publications ad hoc (diagnostics ou portraits de territoire et études thématiques).

Destinataires des données

La consultation des données à caractère personnel (dont celles anonymisées) est effectuée par l’intermédiaire d’un espace sécurisé hébergé par les responsables de traitement et conforme au référentiel de sécurité du système-fils du système national des données de santé (SNDS).

Seuls la Fnors et l’OR2S, en tant que responsables du traitement et les personnes dûment habilitées au sein de ces structures, ont accès aux données à caractère personnel du CépiDc.

En tant que membre de la Fnors et dans le cadre de leurs travaux, les ORS ont accès aux données anonymisées à partir d’un espace sécurisé répondant au référentiel de sécurité du système-fils du système national des données de santé (SNDS).

Durée de conservation des données

La durée de conservation des données dans l’espace sécurisé est limitée à la durée nécessaire à la mise en œuvre des traitements et ne peut être supérieure à trois ans à compter de l’accès effectif aux données.

Droits des personnes

(accès/rectification/effacement/limitation/opposition)

Les héritiers des personnes décédées ou tiers de confiance qui aurai(en)t été enregistrés sont informés par la présente note d’information qu’ils peuvent se manifester auprès des co-responsables de traitement quant à la réutilisation des données et aux modalités d’exercice des droits des personnes décédées. Ces personnes ont le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil (www.cnil.fr). Par ailleurs, il est rappelé que les personnes peuvent, de leur vivant, s’être opposées à la réutilisation des données du SNDS à des fins de recherche, conformément à l’article R. 1461-9-III du code la santé publique (auprès du directeur de la Plateforme des données de santé ou auprès du directeur de l’organisme gestionnaire d’assurance maladie obligatoire dont elle relève).

Déclarations d’intérêts

Dans le cadre de la présente autorisation, les déclarations d’intérêts de chaque co-responsable de traitement ont été effectuées auprès de la plateforme des données de santé ; il n’y a pas de conflits d'intérêts en lien avec les traitements réalisés

Téléchargez la liste des études réalisées dans le cadre de l’autorisation de la Cnil : ici, liste des études

- Détails

- Catégorie : STRUCTURE

Où sont stockées les données sensibles traitées par l’OR2S ?

L’ensemble des données sensibles traitées par l’OR2S est stocké sur ses serveurs, aux Centre régional informatique et d’applications numériques de Normandie (Criann). Ce dernier est certifié Iso 27001 et hébergeur des données de santé (HDS).

Un transfert de vos données hors de l'Espace économique européen est-il effectué ?

Les données à caractère personnel sont stockées sur le territoire français. Le traitement de vos Données à Caractère Personnel ne donne lieu à aucun transfert hors de l’espace Économique Européen.

- Détails

- Catégorie : STRUCTURE

|

Pr Maxime Gignon | Président | Professeur de santé publique, faculté de médecine, médecin hospitalier, CHU Amiens-Picardie

|

|

Pr Jean-Pierre Canarelli | Vice-président | Chirurgien pédiatre retraité, Membre de la CRSA Hauts-de-France, membre du CCES de la Haute Autorité de santé, Amiens

|

|

Nicole Naudin | Secrétaire | Vice-présidente du groupe Pasteur mutualité de l'Aisne

|

|

Éric Jullian | Secrétaire-adjoint | Directeur EPISSOS-EPSoMS

|

|

Dr André Lokombe Leke | Trésorier | Anciennement médecin responsable du service de médecine néonatale et réanimation pédiatrique du CHU Amiens-Picardie

|

|

Colette Michaux | Trésorière-adjointe | Maire de Liomer

|

|

Pierre Eletufe | Médecin généraliste en retraite

|

|

Perrine Roussel | Coordinatrice CPTS Grand Amiens

|

|

Marie-Cécile Barrel | Présidente de l'association pour la promotion de personnes présentant un handicap |

(Situation au 4 juin 2025)

- Détails

- Catégorie : STRUCTURE

En application de l’article 9 des statuts, le conseil d’administration de l’observatoire régional de la santé et du social est composé de la manière suivante :

- de 12 à 24 membres de droit ou mandatés par leurs pairs, représentant l’État, les collectivités locales et territoriales, la Sécurité sociale, les mutualités, les structures de soins et différents organismes des secteurs sanitaire et social ;

- de 12 à 24 membres élus, issus de l’assemblée des adhérents, professionnels de santé ou du secteur social, éligibles par tiers chaque année.

18 membres de droit

• Conseil régional des Hauts-de-France, M. Xavier Bertrand, Président

• Conseil régional de Normandie, M. Hervé Morin, Président

• Conseil départemental de l’Aisne, M. Nicolas Fricoteaux, Président

• Conseil départemental de l’Oise, Mme Nicole Colin, Vice-Présidente

• Faculté de médecine d’Amiens, M. le Pr Éric Havet, Doyen

• Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, M. Bruno Drolez, Directeur

• Rectorat d’Amiens, M. Pierre Moya, Recteur

• Direction régionale de l’Institut national de la statistique et des études économiques des Hauts-de-France, Mme Catherine Renne, Directrice

• Conseil économique, social et environnemental régional des Hauts-de-France, M. Laurent Degroote, Président

• Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Nord - Picardie, M. Jérôme Lefebvre, Président

• Direction régionale du service médical Hauts-de-France, Mme le Dr Françoise Legrand

• Direction générale de la Mutualité sociale agricole de Picardie, Mme Katie Hautot, Directrice générale

• Caisses d’allocations familiales de Picardie, M. Thierry Marcotte, Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Somme

• Mutualité française des Hauts-de-France, M. Christophe Bertin, Vice-Président

• Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif des Hauts-de-France, Représentant en attente

• Fédération hospitalière de France en Hauts-de-France, M. Eric Jullian, Directeur EPISSOS-EPSoMS

• Union régionale des professionnels de santé médecins des Hauts-de-France, M. le Dr Bruno Stach, Président

• Union régionale des professionnels de santé chirurgiens-dentistes des Hauts-de-France, M. Thomas Balbi, Président

Par ailleurs, le directeur général du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie, le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie et la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie sont invités aux assemblées générales et conseils d’administration sans voix délibérative.

16 membres élus

• Mme Marie-Cécile Barrel, Présidente de l'association pour la promotion de personnes présentant un handicap

• M.le Dr Maxime Bubrovsky, Directeur de la fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

• M. le Pr Jean-Pierre Canarelli, Chirurgien pédiatre retraité, membre de la CRSA Hauts-de-France, membre du CCES de la Haute Autorité de santé, Amiens

• M. Hugues Deniele, président de la Fas Hauts-de-France

• M. le Dr Pierre Eletufe, médecin généraliste en retraite, Saint-Ouen

• M. le Dr Maxime Gignon, Professeur de santé publique, Faculté de médecine, médecin hospitalier CHU Amiens-Picardie

• M. le Dr André Lokombe Leke, Anciennement médecin responsable du service de médecine néonatale et réanimation pédiatrique, CHU Amiens-Picardie

• M. Christophe Leman, Président de l’UFSBD Hauts-de-France, Saint-Quentin

• Mme Colette Michaux, Maire, Liomer

• M. Mickaël Naassilla, Directeur Grap Inserm Eri24, Amiens

• Mme Nicole Naudin, Vice-présidente du groupe Pasteur mutualité de l’Aisne, Château-Thierry

• M. Daniel Puechberty, Président du Criann, Saint-Étienne-du-Rouvray

• Mme le Dr Laëtitia Rollin, Médecin du travail, Maître de conférence des universités, Praticien hospitalier, CHU de Rouen

• Mme Perrine Roussel, Coordinatrice du CPTS du Grand Amiens

• M. le Dr Jean-Marie Sueur, Pharmacien biologiste, Saint-Quentin

• M. Marc Wumser, Ancien directeur de la MSA de la Somme, Amiens

Actualités

Actualités Structure

Structure Publications

Publications

sanitaire

sanitaire